|

|

Contents

概要 ※2011年春発行のフリーペーパーをWEBに再現。

「開拓魂 KAITAKU-SPIRITS NO.1」

サイズ:A4、4P、4C

編集:BLC 坂田俊英(取材・編集・執筆・撮影)

発行:東京十和田もみじの会

開拓魂№01

特集:「青森県十和田市 三上寛」 2011年1月発行

P1 詩作「お父さんが見た海」 作 三上寛

お父さんが見た海

小泊の海を見に行った方がいい

僕の友達だったら

僕が昔遊んでいたんだ

と

いう理由だけでもいいから。

そういうささいな事からでも

友情は広がっていけるものだ。

そういう小さな出来事からでも

ある人間が

ある人間を

信ずる事ができるものだ。

小泊の海を見に行った方がいい

その海は北だが

行くだけで北がわかるはずだ

行くだけで

いや

通りすぎるだけでも

北

がわかるから。

北がわかれば

人間がわかる。

人間がわかれば

きっと海もわかるだろう。

作 三上寛 処女詩集「お父さんが見た海」(思潮社)より

P2,3 特集 青森県十和田市

世界一小さなロックフェスティバル

「開拓魂 02 吼える」

三上寛が語る十和田の開拓魂

|

|

二〇一〇年七月六日(火)、青森県十和田市の中心街、産馬通り特設ステージにおいて、「世界一小さなロックフェスティバル 開拓魂02」が開催され、フォークシンガーの三上寛氏をはじめ計六人のミュージシャンが魂の演奏をした。南部十和田で何故、津軽出身の三上寛なのか。

青森県の歴史を俯瞰しながら、十和田市開拓の歴史を今、紐解く。

会場は十和田市の中心街、旧国道四号線と産馬通りの交差点の特設屋外ステージだ。産馬通りの名のとおり、かつて馬の市で栄えた場所である。

十和田市は一五〇年程前、荒涼たる原野に人工河川を引くことで開墾された。

後に「馬の町」として名を馳せ、明治二〇年代から戦前までは日本最大級の軍馬補充部があり、多くの人と馬が往来する南部を代表する商業地だった。

最盛期のせり市場前の雑踏ぶり

写真出所:「写真集・明治・大正・昭和 十和田」

(工藤祐篇、昭和55年国書刊行会刊)より

だが今、その記憶を宿すものはない。街は他地域のご多分に漏れず、この数年でシャッター街と化している。一方では、二〇〇九年に十和田市現代美術館がオープンしたのをはじめ、地方都市としての数多くの試行が果敢になされ、新たな変化の時代を迎えている。

しかして何故に津軽の三上寛が南部でロックフェスなんて? そんな疑念の声も当初はチラホラ。

なるほど青森県には南部と津軽の争いの史実が確かにある。が、最早敵はお隣りではない。国際化、情報化という外敵である。

凌ぎ合いの国青森県の開拓都市十和田市だからこそ、歴史の中に未来を扉をこじ開ける鍵があるのではないか。

二〇〇九、二〇一〇年、二年分の三上寛の十和田開拓魂ライブの語りから、その鍵を探してみる。

★ ★ ★

五月四日の縁でつながる、稲生川と、母と、寺山

(ライブ直前に)太素塚にお参りに行って新渡戸記念館で、大変参考になる話を聞きました。開拓の魂の元祖である新渡戸翁。約一五〇年前ですかね。稲生川ができたのが五月四日ということで、奇しくも私の師匠である寺山修司の命日であります。五月四日をキーワードとするとびっくりするのが、うちの母親も五月四日が命日だったりして。五月四日というのが、ここで何か不思議な縁を感じました。

(ライブ直前に)太素塚にお参りに行って新渡戸記念館で、大変参考になる話を聞きました。開拓の魂の元祖である新渡戸翁。約一五〇年前ですかね。稲生川ができたのが五月四日ということで、奇しくも私の師匠である寺山修司の命日であります。五月四日をキーワードとするとびっくりするのが、うちの母親も五月四日が命日だったりして。五月四日というのが、ここで何か不思議な縁を感じました。

(新渡戸家の)八代目の方にお話を聞きまして、先祖は千葉っていう姓だったらしいですね。あの方たちがいなければ新渡戸稲造もいないわけで、アメリカという国も我々は知らなかったわけです。そして「武士道」という本を書かなければ、外国の人たちには“BUSHIDO”という意味すらも分からなかった。

あの頃の森鴎外とか新渡戸稲造、あの方たちはやっぱり、たった一人で日本人の誇りみたいなものを背負って外国に出てゆくわけですよね。それは我々が失ってしまった精神だったんじゃないでしょうか。昔の人たちは私たちより遥かに大胆で自信に満ちていたのではないか、と思います。

そういう意味では、十和田という町は実に大きいことをなした記念すべき町だ。日本中からもっと注目を浴びなければいけない町だ、と思いました。

DNA的な記憶で、人は移動するのではないか

最近、世の中が段々情報化社会になっていくと、人間はいちいち自分の考え方で行動しなくなるんじゃないか、と思うんです。人は無意識の状態で生きていくんじゃないかな、と。

そうなると、DNAレベルといいますか、自分が今ここにいるっていうのは、何か理由があるのではないか、ということを踏まえて行動するんじゃないか。

もともと青森県っていうところは、はじめから人がいたところじゃないんですね。江戸の末期なんてのはさほど誰もいなかった。私も日本海側の小泊村というところの生まれですけども、「村史百年」という本を読んだら面白くてやめられなくなっちゃったんですね。

当時、大阪と京都から七〇人ぐらいのキリシタンが流されて来ているんです。その頃は、人間が平等であるという考え方が、お上(カミ)や国家にとっては恐ろしかった。それで流されてきたりしているわけです。

このように青森県っていうのは様々な理由で、我々の先祖がここに来て、我々は今、ここにいるんじゃないか、と思うんですよ。

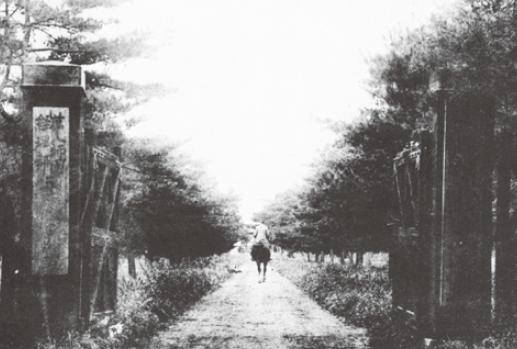

初期の軍馬補充部三本木支部正門 写真出所

:「写真集・明治・大正・昭和 十和田」

(工藤祐篇、昭和55年国書刊行会刊)より

一人の男がやってきて、十和田撮影所を企てた

私の師匠でもある寺山修司さんは、歌人であり、劇作家、非常に多才な人でした。この寺山さんのお爺ちゃんにあたる人が、十和田に来ているんですね。寺山修司は元々開拓民の子です。その爺ちゃんが、鹿児島の武道、示現流の先生だったんです。八戸の一番最後の殿様が島津の人ですから、おそらくそういう縁で来たのかもしれない。それで寺山修司の爺ちゃんが、十和田に何しに来たかというと、ここに撮影所を作ろうと思ってきたらしいですね。まあ、そうとうの山師だったんじゃないかと思います。しかしそれ、実現したら面白いですしね。ま、そういう可能性もあるんじゃないでしょうか、十和田撮影所なんてね。

この前のアカデミー賞獲った「おくりびと」って映画だって、新潟のちっちゃい町がロケ地になって、今そこは何万人も人が集まることになっているわけでしょう。世界ってのは同時進行になってますんでね。

特に十和田っていうと私には、真ん中っていうイメージがあるんですよ。しょっちゅう南部と津軽は喧嘩ばっかりして何かまとめる人がいない。

十和田あたりが青森県の臍みたいなことで、何かはじめると、とても面白いことができるんじゃないか、と私は思っております。

青森県は多様な人の集まり、大いに違っていいと思う

寺山修司氏は文学の人ですが、寺山一族は鹿児島から渡ってきた武道系の家系だと思われます。家紋も島津系の家紋です。

青森県というと津軽弁で有名だった歌手の淡谷のり子さんが代表だといわれましたが、あの方も四国は阿波の国がルーツでした。

昔の北前船でみんな北海道へ貿易に行った途中に潮待ちして居つく、そんな方が青森県にたくさんいたんだと思います。

私の敬愛する津軽の詩人、高木恭三先生も、九州の秋月の人ですね。

ですから青森県には、南部、津軽、斗南藩の方も含めて、たくさんのいろんな人たちが住んでいると私は思います。たくさんの人の「違い」がある。青森県だから一緒だとか、日本人だから一緒だとかじゃなく、大いに違っていいんではないかと思います。

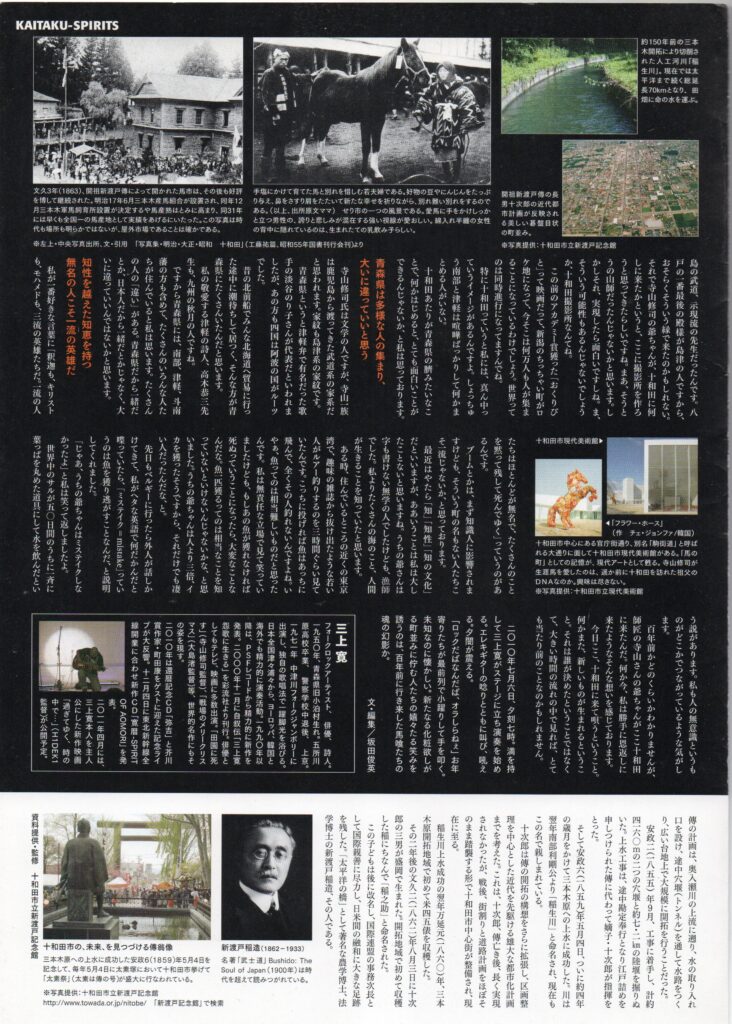

軍馬補充部で働く軍馬人(ぐんばと)たち

写真出所:「写真集・明治・大正・昭和 十和田」

(工藤祐篇、昭和55年国書刊行会刊)より

知性を越えた知恵を持つ無名の人こそ一流の英雄だ

私が一番好きな言葉に「釈迦も、キリストも、モハメドも、三流の英雄たちだ。一流の人たちはほとんどが無名で、たくさんのことを黙って残して死んでゆく」っていうのがあるんです。

ブームとかは、まず知識人に影響されますけども、そういう町の名もない人たちこそ一流じゃないか、と思っております。

最近はやたら「知」「知性」「知の文化」だといいますが、ああいうことは私は大したことないと思いますね。うちの爺さんは字も書けない無学の人でしたけども、漁師でした。私よりたくさんの海のこと、人間が生きることを知っていたと思います。

ある時、住んでいるところの近くの東京湾で、趣味の雑誌から抜け出たような若い人がルアー釣りするのを三時間ぐらい見ていたんです。こっちに投げれば魚はあっちに飛んで、全くその人釣れないんですよね。いやぁ、魚ってのは相当難しいものだと思ったんです。私は無責任な立場で見て笑っていましたけども、もしあの魚が獲れなければ死ぬっていうことになったら、大変なことなんだな。魚一匹獲るってのは相当なことを知っていないといけないんじゃないかな、と思いました。うちの爺ちゃんは人より三倍、イカを獲ったそうですから、それだけでも凄い人だったんだな、と。

先日もベルギーに行ったら外人が話しかけてきて、私がヘタな英語で何だかんだと喋っていたら、「ミステイク=mistake」っていうのは魚を獲り逃がすことなんだ、と説明してくれました。

「じゃあ、うちの爺ちゃんはミステイクしなかったよ」と私は笑って返しましたよ。

世界中のサルが五〇日間のうちに一斉に葉っぱを丸めた道具にして水を飲んだという説があります。私も人の無意識というものがどこかでつながっているような気がします。

百年前かどのくらいかわかりませんが、師匠の寺山さんの爺ちゃんがここ十和田に来たんだ。何か今、私は勝手に恩返しに来たようなそんな想いを感じております。

今日ここ、十和田に来て唄うということ。何かまた、新しいものが生まれるということ。それは誰が決めたということではなくて、大きい時間の流れの中で見れば、とても当たり前のことなのかもしれません。

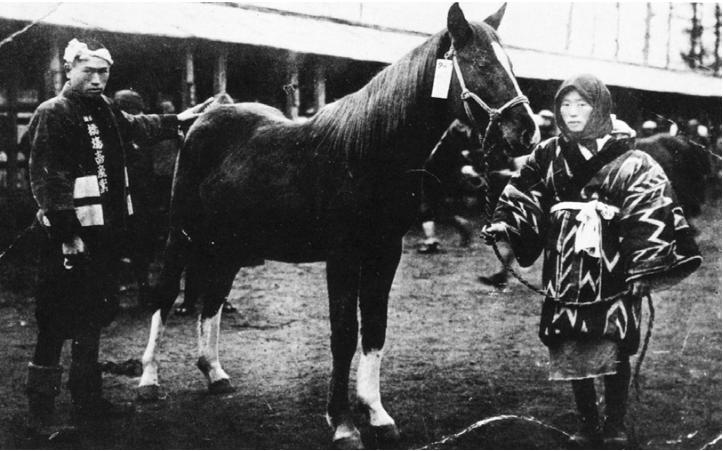

手塩にかけて育てた馬と別れを惜しむ若夫婦である。

好物の豆やにんじんをたっぷり与え、

鼻をさすり肩をたたいて新たな幸せを祈りながら、

別れ難い別れをするのである。(以上、出所原文ママ)

せり市の一つの風景である。

愛馬に手をかけしっかと立つ男性の、誇りと悲しみが混在する強い視線が愛おしい。

綿入れ半纏(はんてん)の女性の背中に隠れているのは、

生まれたての乳飲み子らしい。

※写真出所、文・引用 「写真集・明治・大正・昭和 十和田」

(工藤祐篇、昭和55年国書刊行会刊)より

★ ★ ★

二〇一〇年七月六日、夕刻七時。

満を持して三上寛がステージに立ち演奏を始める。

エレキギターの唸りとともに叫び、吼える。夕闇が震える。

「ロックだばなんだば、オラしらねぇ」お年寄りたちが最前列で小躍りして手を叩く。

未知なのに懐かしい。

新たなる化粧欲しがる町並みに佇む人たちの嬉々たる笑みを誘うのは、

百年前に行き来した馬喰たちの魂の幻影か。 (文・編集/坂田俊英)

三上 寛(プロフィール)

フォークロックアーティスト、俳優、詩人。一九五〇年、青森県旧小泊村生れ。五所川原高校卒業、警察学校中退後、上京。一九七一年 中津川フォークジャンボリーに出演し、独自の歌唱法で一躍脚光を浴びる。日本全国津々浦々から、ヨーロッパ、韓国と海外でも精力的に演奏活動。一九九〇年以降は、PSFレコードから精力的に新作を発表。二〇〇〇年十一月に自叙伝「三上寛 怨歌に生きる」を彩流社より刊行。俳優としてもテレビ、映画に多数出演。「田園に死す」(寺山修司監督)、「戦場のメリークリスマス」(大島渚監督)等、世界的名作にもその姿を現す。

二〇一〇年は還暦記念CD「弥吉」と芥川賞作家・町田康をゲストに迎えた記念ライブが大反響。十二月四日に東北新幹線全線開業に合わせ新作CD「寛暦-SPIRIT OF AOMORI」を発表。

二〇一一年四月には、三上寛本人を主人公にした新作映画「過ぎてゆく、時の中で…」(H1DEK1監督)が公開予定。

太平洋の橋 新渡戸稲造、

その礎となる青森県十和田市三本木稲生川の歴史

いつの時代かわからないが、作助という百姓が盛岡から鍬一本かついで来て切り拓いた、という伝説がある。

ところは現在の(青森県)十和田市の元町あたり。古くはその北側に根元から三本にわかれた「白たも」の大木があった。人はこれを三本木と呼び、後に土地の名として長く根付いた。

三本木は十和田湖の噴火で形成された火山灰土壌の扇状地帯で、荒漠たる平原だった。馬の放牧地帯で人の居住にあまり適さなかった。樹木が生えにくく、暑い夏は日に晒され、太平洋から冷たい「やませ」が吹き冷害を起こした。冬は西北からの「八甲田おろし」が吹雪となり、多くの凍死者を出した。

旧三本木、現在の十和田市は青森県内有数の米どころで農業を基盤として発展し現在人口約六万六千人と県内第四位の都市だが、その生命線は「稲生川」だ。市の中心地稲生町とともに、幕末におこなわれた三本木原開拓により造られた人工河川である。

写真:新渡戸傳(1793-1871)左。右は従者

写真提供:十和田市新渡戸記念館

その開拓を指揮したのが、南部盛岡藩士・新渡戸傳(つとう)である。

当時南部盛岡藩は三本木を含め広大な地域を有した。しかし度重なる凶作や、蝦夷地警備等のため財政が逼迫し、農民の生活は悲惨なものだった。藩の建て直しのため新田開発は重要な課題だった。そして遂に安政元(一八五四)年「十ヶ年士の制」を施行した。

これは、格下の武士から身分と家禄をとりあげ、十年の猶予期間内に新田開発で成功した者や学問や武芸で認められた者だけを、再び藩に召し抱えるという制度だった。十ヶ年士の対象となった者たちはなんとか開拓に成功しようと、当時既に幾度もの事業を成功させ「開拓のエキスパート」と目された新渡戸傳のもとに集まった。

傳はそれらの人々や同じ志の商人たちと協力し、若き商人時代から構想していた三本木原の大規模開拓計画を実行に移す決意をし、安政二(一八五五)年四月、開拓願いを藩に提出、八月に許可され三本木新田御用掛となり工事に着手した。実に傳六二歳であった。

広い三本木原に田畑が少ない一番の原因は、周辺の川が低地を流れていることだった。一番差のある所では奥入瀬川より三〇mも高い。

傳の計画は、奥入瀬川の上流に遡り、水の取り入れ口を設け、途中穴堰(トンネル)を通して水路をつくり、広い台地上で大規模に開拓を行うことだった。

安政二(一八五五)年9月、工事に着手し、計約四一六〇mの二つの穴堰と約七・二㎞の陸堰を掘りぬいた。上水工事は、途中勘定奉行となり江戸詰めを申しつけられた傳に代わって嫡子・十次郎が指揮をとった。

そして安政六(一八五九)年五月四日、ついに約四年の歳月をかけて三本木原への上水に成功した。川は翌年南部利剛公より「稲生川」と命名され、現在もこの名で親しまれている。

約150年前の三本木開拓により切削された人工河川「稲生川」。

現在では太平洋まで続く総延長70kmとなり、田畑に命の水を運ぶ。

写真提供:十和田市新渡戸記念館

十次郎は傳の開拓の構想をさらに拡張し、区画整理を中心とした近代を先駆ける雄大な都市化計画までを考えた。

これは、十次郎、傳亡き後、長く実現されなかったが、戦後、街割りと道路計画をほぼそのまま踏襲する形で十和田市中心街が整備され、現在に至る。

稲生川上水成功の翌年万延元(一八六〇)年、三本木原開拓地域で初めて米四五俵を収穫した。

その二年後の文久二(一八六二)年八月三日に十次郎の三男が盛岡で生まれた。開拓地域で初めて収穫した稲にちなんで「稲之助」と命名された。

この子どもは後に改名し、国際連盟の事務次長として国際親善に尽力し、日米間の融和に大きな足跡を残した。

「太平洋の橋」として著名な農学博士、法学博士の新渡戸稲造、その人である。

新渡戸稲造(1862-1933)

世界的名著「武士道」 Bushido: The Soul of Japan (1900年)は 時代を超えて読みつがれている。;

写真提供:十和田市新渡戸記念館

編集後記 青い森の木造ハウスから

今年(2010年)7月6日の夕刻。私は十和田市で開催された世界一小さなロックフェスティバル「開拓魂02」に感動していた。場所は「産馬通り特設ステージ」。津軽出身のロッカー三上寛氏と仲間たち、そしてスタッフたちが吼えていた。最前列はおじいちん、おばあちゃんが陣取って、なんだべ……の顔。何でもいい。皆が楽しんでいる。これだ! 十和田市の未来を元気にする湧水を見た気がした。

我がふるさとに、もっともっと元気になってほしい。いや、なれると信じて本誌の企画に参加した。ふるさとの元気が日本を元気にする。

沢尻廣美(東京十和田もみじの会代表理事)

5才の頃、母親と東京の遠い親戚に数ヶ月間家出した。

出た家は天井にねずみが走る平屋だったが、そこは二階建ての清楚な家だった。当時日々の暮らしに追われる母はとても厳しく、泣き虫の僕はよく怒鳴られ、叩かれた。が、東京では一変した。東京タワーの展望台に登った時、自動車が玩具のようだとはしゃぐ僕を、やさしく笑って見ていた。その記憶を手探りしたくて、時々僕は東京タワーに登る。彼方でスカイツリーが日々背を伸ばしている。それは時代の変わり目ではなく、新たなつながりの誕生だと思う。新しき日本一高い塔に登るとき、人はどの方角を見るのだろう。青森県生れの僕は、きっと北を見るだろう。それから小さくかわいくなってしまった、東京タワーという日本の母を見るだろう。

出た家は天井にねずみが走る平屋だったが、そこは二階建ての清楚な家だった。当時日々の暮らしに追われる母はとても厳しく、泣き虫の僕はよく怒鳴られ、叩かれた。が、東京では一変した。東京タワーの展望台に登った時、自動車が玩具のようだとはしゃぐ僕を、やさしく笑って見ていた。その記憶を手探りしたくて、時々僕は東京タワーに登る。彼方でスカイツリーが日々背を伸ばしている。それは時代の変わり目ではなく、新たなつながりの誕生だと思う。新しき日本一高い塔に登るとき、人はどの方角を見るのだろう。青森県生れの僕は、きっと北を見るだろう。それから小さくかわいくなってしまった、東京タワーという日本の母を見るだろう。